Final Editing I: Sequence Tak Sekadar Urutan Foto

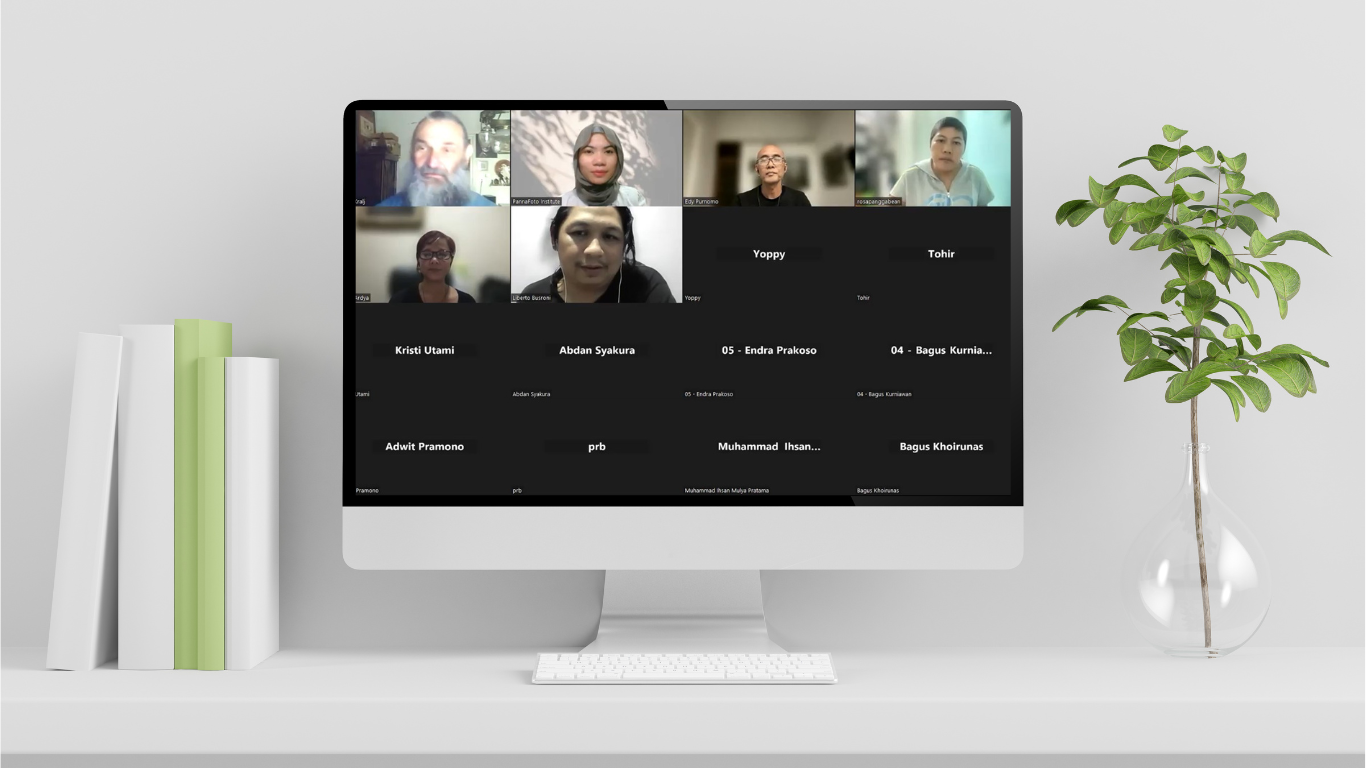

Setelah melakukan proses panjang selama 2 bulan terakhir, kesepuluh peserta PPG XII: Inspiration akhirnya siap mengikuti kelas Final Editing I bersama Jenny Smets. Agar peserta mendapat arahkan lebih intensif, kelas Final Editing dibagi dua hari dengan komposisi masing-masing lima peserta.

Kurator independen berbasis di Belanda ini membuka kelas dengan wajah bungah. Ia senang, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan peserta angkatan XII. Para mentor pun memanggil satu persatu peserta, Adwit Pramono menjadi peserta pertama. Sambil membagikan sequence foto, peserta asal Manado ini menceritakan proyek fotonya yang mengangkat isu konservasi Anoa di hutan Sulawesi Utara. “Ini cerita menarik, saya belum pernah tahu ada binatang Anoa sebelumnya,” respons Jenny. Menurutnya, secara teknis foto Adwit terlihat bagus, namun perlu perbaikan dalam peletakan urutan foto antara dokter hewan, Anoa, dan habitatnya. Diskusi berjalan hampir 30 menit hingga akhirnya Adwit, Jenny, dan para mentor menyepakati urutan foto.

Selanjutnya Endra Prakoso membawa sequence foto berkelir hitam putih. Ia, mengangkat isu yang cukup sensitif yaitu kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Endra sengaja memilih hitam putih sebagai untuk menegaskan kepiluan yang dialami para korban, “Tidak semua subyek saya mau difoto karena kasusnya masih berlangsung dan dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” ungkapnya.

Pesan yang ingin disampaikan Endra ternyata juga ditangkap Jenny. Ia mengatakan, keputusan memilih hitam putih ini benar-benar tepat, “Saya mengapresiasi sekali keputusanmu untuk memilih foto hitam putih. Agar membangun koneksi personal, foto-foto yang berkaitan dengan NGO kita kurangi untuk digantikan dengan foto para korban,” usulnya. Kontras dengan Endra, foto-foto Himawan penuh kelir warna-warni, ia yang mengangkat cerita seorang penggemar Kpop ini menampilan aktivitas protagonis terinspirasi untuk berbuat kebaikan karena Kpop. “Dalam foto editing kita perlu melihat angle dan ekspresi subyek agar cocok jika disambungkan dengan foto sebelum atau sesudahnya,” kata Jenny. Ia pun cukup lama mengajak Himawan memilih empat foto dengan aktivitas yang sama namun berbeda angle. Setelah memilah, Jenny masih merasa kurang foto potret dari subyek, pada pertemuan berikutnya ia diminta menambahkan foto tersebut.

Sewarna dengan Himawan, Abdan juga membawa foto berkelir warna-warni. Melalui pemilihan warna, ia ingin menyampaikan kebahagiaan subyeknya yang bisa zen dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam keseharian. “Saya suka foto-fotomu, ini sangat indah. Namun saya sulit memadukan pendekatan yang berbeda dalam satu foto cerita,” ungkap Jenny. Menurutnya, idealnya satu foto cerita menggunakan satu pendekatan misal konseptual, sementara Abdan memadukan pula dokumenter. Yoppy Pieter, mentor Abdan pun setuju dengan final editing dari Jenny, “Saya sepakat ini jadi lebih mudah dipahami,”ungkapnya.

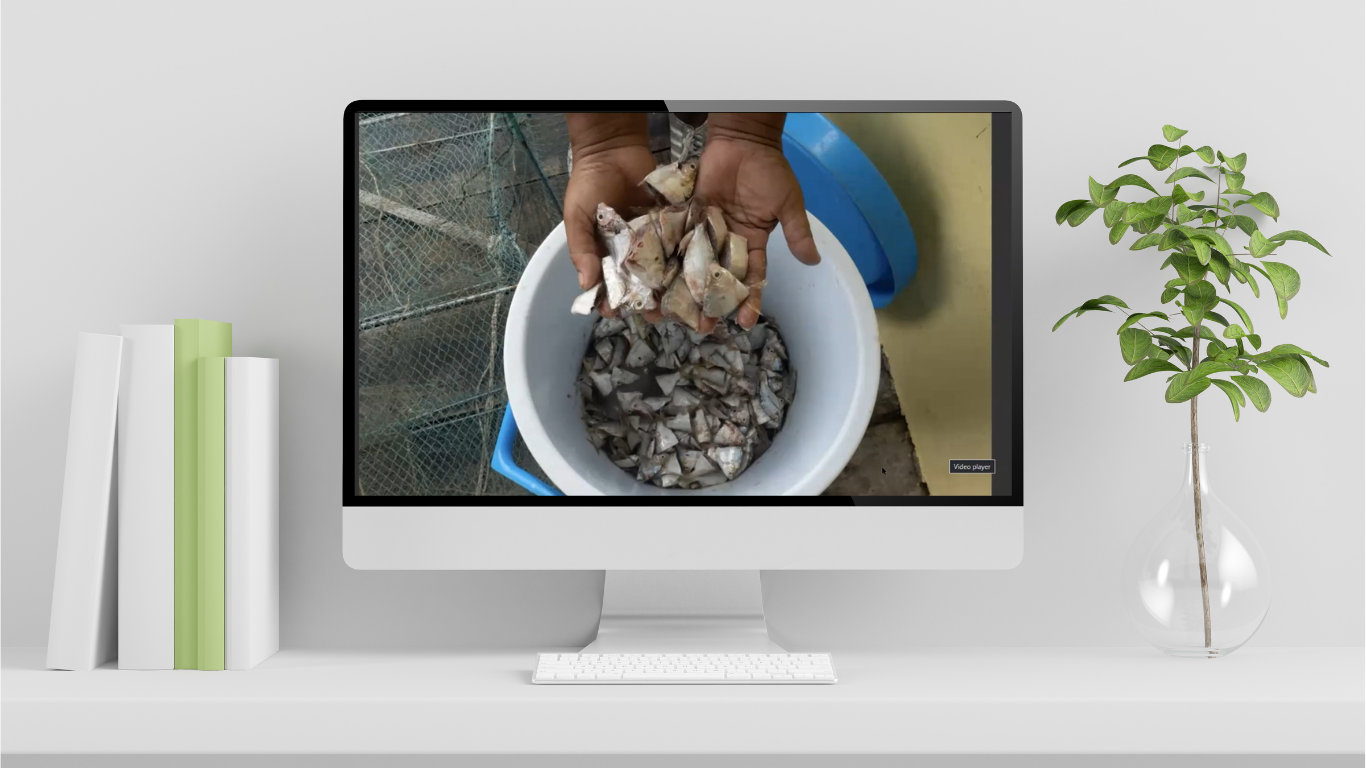

Peserta terakhir, Kristi Dwi membawa sequence foto dengan pendekatan dokumenter. Kristi menjelaskan cerita tentang perjuangan perempuan nelayan dengan singkat dan jelas, dengan penjelasan itu, Jenny dengan mudah mengerti dan memilih foto yang cocok. “Banyak foto yang bagus tapi sayang ada satu foto yang tidak fokus padahal dari segi metafor ini bagus sekali. Seorang perempuan nelayan yang tidur dengan baju daster dan siluet tembok bunga,” katanya.

Tak terasa empat jam telah berlalu. Jenny menyampaikan terima kasih kepada kelima peserta karena telah menghadirkan foto cerita yang menarik, “Harus diingat editing foto ini sangat subyektif, jika kalian ada keberatan bisa hubungi saya kapan saja dan sampaikan argumenmu,” pungkasnya.

Photo Editing IV: Refleksi Peserta Jelang Penghujung Kelas

Setelah melewati tiga kelas editing sebelumnya, akhirnya para peserta masuk pada tahap Photo Editing IV atau yang terakhir. Bersama masing-masing mentor, para peserta semakin jeli memilah foto, memutuskan untuk menguatkan atau bahkan mengubah angle peliputan karena situasi dan kondisi di lapangan, dan menceritakan pengalaman reflektif lainnya.

Adwit akhirnya menyerah, ia sudah mencoba berbagai cara untuk menggali cerita dokter hewan di wilayah konservasi anoa. Namun upayanya tak kunjung berbuah manis, “Saya akhirnya fokus pada upaya konservasi anoa karena sulit sekali mendekati narasumber ini. Setelah melakukan pendekatan beberapa kali tapi rasanya ia masih tidak nyaman difoto,” ungkapnya.

Rosa Panggabean, mentor Adwit pun setuju dengan pilihannya. Menimbang waktu yang semakin mepet, mengubah angle menjadi pilihan yang tepat. Cerita menarik lainnya datang dari Kristi Dwi Utami, satu-satunya perempuan dalam angkatan PPG ke-12 ini rela menginap di rumah sang narasumber demi mendapatkan foto aktivitas Ibu Sinarti, perempuan nelayan saat menjaring ikan-ikan di laut. “Kalau lebih dari sehari muka ibu ini lama-lama makin mirip sama kamu,” seloroh Rosa saat melihat jepretan Kristi.

Edy Purnomo mengamati proses bertumbuh para peserta sejak awal. Menurutnya, mereka masih banyak yang kesulitan menentukan pendekatan visual apa yang dipilih, “Ibarat musik pop dan jazz tidak bisa dalam satu lagu begitu juga dengan dokumenter dan pendekatan lainnya,” ujarnya.

Pernyataan menarik lainnya datang dari Muhammad Tohir, selama proses pelatihan ini, pewarta foto asal Palembang ini merasa tidak seperti seorang pewarta foto karena beberapa kali mengarahkan subyek sebelum difoto, “Kalau saya biasa meliput harian yang menangkap momen, ini pertama kali saya menyeting narasumber rasanya tidak seperti jurnalis,” ungkapnya.

Rosa merespons Tohir dengan pengertian, menyeting subyek yang dimaksud adalah set up yang diperbolehkan dalam standar World Press Photo (WPP), “Di Indonesia pun Praktik ini tidak dilarang menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Setting boleh dengan syarat tetap berpijak pada fakta dan menyantumkan keterangan pada deskripsi, jangan sampai salah kaprah mengartikan ini,” sahutnya.

Edy menambahkan, apa yang para peserta lakukan selama proses pelatihan ini adalah kerja-kerja jurnalistik, hanya bahasa yang dipakai mungkin asing bagi pewarta foto yang baru pertama kali melakukan peliputan secara mendalam.

Di akhir sesi, Abriansyah Liberto alumni cum observer pada PPG tahun ini mengingatkan para peserta agar membuat satu paragraf yang menjelaskan inti dari peliputan premis ini berguna tidak melenceng dari tujuan awal.

Developing Photo Story IV: Mengasah Logika dan Imaji Lewat Riset

Sebelum kelas dimulai, Sasa Krlaj sudah membaca satu persatu perkembangan riset para peserta. Namun sayangnya, ia masih belum mampu dikejutkan dengan temuan mereka. Sasa tak menyerah, ia terus mendorong peserta untuk keluar dari kotak pola pikir yang klise.

Sasa langsung membuka kelas dengan melempar pertanyaan pada Muhammad Tohir. Ia merasa perlu menguji seberapa dalam pengetahuan Tohir akan penyandang down syndrome. Mentor asal Kroasia itu masih menangkap bias dalam memandang disabilitas, Tohir, menurut Sasa, masih menggunakan lensa orang non disabilitas untuk memotret orang disabilitas. “Riset yang mendalam harusnya membuat kamu menggunakan kaca mata mereka dalam memandang. Mintalah mereka menujukan kemampuan istimewa mereka, bukan sebaliknya,” jelas Sasa.

Pertanyaan senada juga ia lontarkan pada Muhammad Ihsan, Sasa menguji seberapa mumpuni ia memahami bipolar. Menurutnya, ada satu hal yang terlewat saat psikolog dan dokter jiwa mendiagnosis penyandang bipolar: mereka berfokus pada pasien semata tanpa menarik relasi antara keluarga, “Bisa jadi bipolar bukan produk tunggal tapi turun temurun dari generasi sebelumnya,” tebaknya.

Dari pantikan Sasa, ia ingin agar Ihsan tidak terjebak akan belenggu satu sudut pandang saja. Selain mengasah logika, pemikiran yang senantiasa terbuka pada segala kemungkinan juga membuka ruang imajinasi yang tak terbatas. Ia mengajak Kristi Dwi Utami berkhayal, mungkinkah ikan-ikan yang ditangkap para perempuan nelayan mengabulkan 3 permintaan mereka? Perempuan asal Semarang itu tak menyangka, adegan dalam dongeng itu ternyata masuk akal untuk dielaboraiskan dalam narasi ceritanya. “Ikan-ikan ajaib yang ditangkap perempuan nelayan itu bisa mewujudkan 3 permintaan mereka! Pertama, ikan itu membuat keluarga mereka mendapat penghasilan, mengenyangkan perut keluarga mereka yang lapar dan permintaan lainnya yang mungkin tak disebutkan mereka,” sambung Sasa.

Alih-alih memusingkan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada perempuan sebagai pencari nafkah, dengan pola permainan, Sasa justru mengajak Kristi menelusuri kronologis dari mana asal ikan yang ia makan: dari meja makan – pasar – nelayan – laut.

Dus, Adwit datang dengan membawa kabar gembira, ia bercerita, peliputannya di rimba Celebes menginspirasinya untuk membuat sebuah buku pengetahuan konservasi Anoa untuk anak-anak. Sasa menyambut ide itu sebagai tawaran solusi atas isu konservasi Anoa yang Adwit angkat. “Jangan lupa menyertakan tokoh antagonis dalam cerita. Hal itu bisa memantik imajinasi anak-anak untuk tahu mengapa konservasi hewan langka diperlukan.” Sarannya.

Di luar kelas, Sasa terbuka untuk diajak berdiskusi atau sekadar memberi referensi bacaan untuk memperkaya wawasan para peserta.

Writing II: Berani Menulis dan Mengedit Tulisan Sendiri

Setelah mantap dibekali dengan banyak wawasan teks dalam fotografi beberapa pekan silam, di sesi ini, Tri Joko Her Riadi mengajak para peserta mengedit langsung tulisan yang sudah mereka kirim sebelumnya sebagai pekerjaan rumah.

Sebelum mengulas tulisan pesert astau per satu, Joko membuat ringkasan apa yang ia tangkap dari mayoritas tulisan peserta, “Teman-teman harus bisa peka apakah narasi kita sudah jadi cerita utuh atau masih sekadar tumpukan paragraf? Masih banyak pula yang belum mengeksplor gambaran subyek jadinya ia ditampilkan pas-pasan betul,” ungkapnya.

Joko kembali membuka presentasinya beberapa pekan silam, formula 5W+1H tidak hanya harus dikuasai secara harfiah tapi juga dikembangkan dengan eksplorasi, “Misalnya Who itu tidak hanya siapa subyek kita, berapa umurnya, tapi coba melihat ia sebagai manusia yang punya riwayat masa kecil atau masa remaja. Cerita kita bisa lebih kaya,” sambungnya.

Ia lantas mencontohkan tulisan Kristi Dwi Utami, menurutnya, pewarta Harian Kompas itu menulis dengan sangat baik riwayat seorang ibu nelayan bahkan mampu menggugah empatinya sebagai pembaca, “Perempuan yang sejak usia 20 tahun itu bekerja sebagai buruh pengupas bawang dan buruh bangunan. Kalimat itu lentur sekali dan memberi gambaran jelas bahwa sebelum jadi nelayan, ibu ini sudah menjajal banyak profesi sebelumnya. Di situlah empati pembaca terbangun,” terangnya.

Dari kata-kata yang luwes mengalir, Joko beranjak ke tulisan Adwit Pramono yang disisipi banyak data. Menurutnya, hal itu tepat karena isu yang Adwit angkat terbilang keras yaitu konservasi Anoa, “Tapi, seharusnya kamu menghindari kalimat diprediksi telah ada sejak ribuan tahun lalu. Untuk isu sekeras itu, seharusnya pakai angka yang konkret atau jika tidak ada bisa kutip mitos atau dongeng warga setempat,” sarannya.

Namun ia juga mengingatkan, penggunaan angka terus menerus juga kurang bagus. Karena selain terkesan kaku, secara kenyamanan membaca, melihat gabungan angka dan huruf tidaklah menyenangkan.

Adwit lantai merespons Joko dengan sebuah keluhan yang ia rasakan berulang kali saat meliput isu ini, “Aku sudah ceritakan Mas, subyekku sangat sulit digali informasi pribadinya, jadi mau tidak mau aku menggunakan data terus menerus,” jelasnya. Joko pun menimpali, justru jika masalahnya ada pada subyek yang kurang interaktif, penggunaan data keras akan membuat semakin kaku.

Ia lantas mengapresiasi upaya Adwit yang sudah melakukan pendekatan intens dengan narasumber. Ada satu kalimat penting yang justru bisa menguak kepasifan subyeknya, “Pada kalimat selanjutnya kamu justru bisa menggali saat subyek berhasil melakukan operasi Anoa secara caesar. Pasti masih banyak saksi matanya kan? Kamu bisa tanya rekan kerjanya,” saran Joko.

Dari kedua contoh baik, Joko lalu memberikan contoh tulisan peserta yang hampir baik. “Tulisan Abdan Syakura dibuka dengan hal yang definisi Slow Living. Ini terlalu luas, pembaca berpotensi kehilangan selera sejak awal,” ungkapnya.

Serupa dengan Adwit, ia malah menemukan kalimat yang lebih tepat dijadikan paragraf awal justru pada kalimat setelahnya, “Tekadnya semakin bulat ketika ia ditinggal oleh orang yang tersayang untuk selamanya. Ini justru kuat sekali! Menyentuh perasaan pembaca sejak awal,” sambungnya.

Dari pembacaan Joko pada tulisan para peserta, ia merangkum beberapa poin yang mesti dieksplorasi lagi, pertama, pentingnya penggunaan kutipan langsung narasumber yang memberi nyawa pada tulisan juga membuat pembaca merasa lebih dekat serta yang kedua sekaligus terakhir, “Jangan lupa eksplorasi 5W+1H itu akan sangat berguna,” tutupnya.

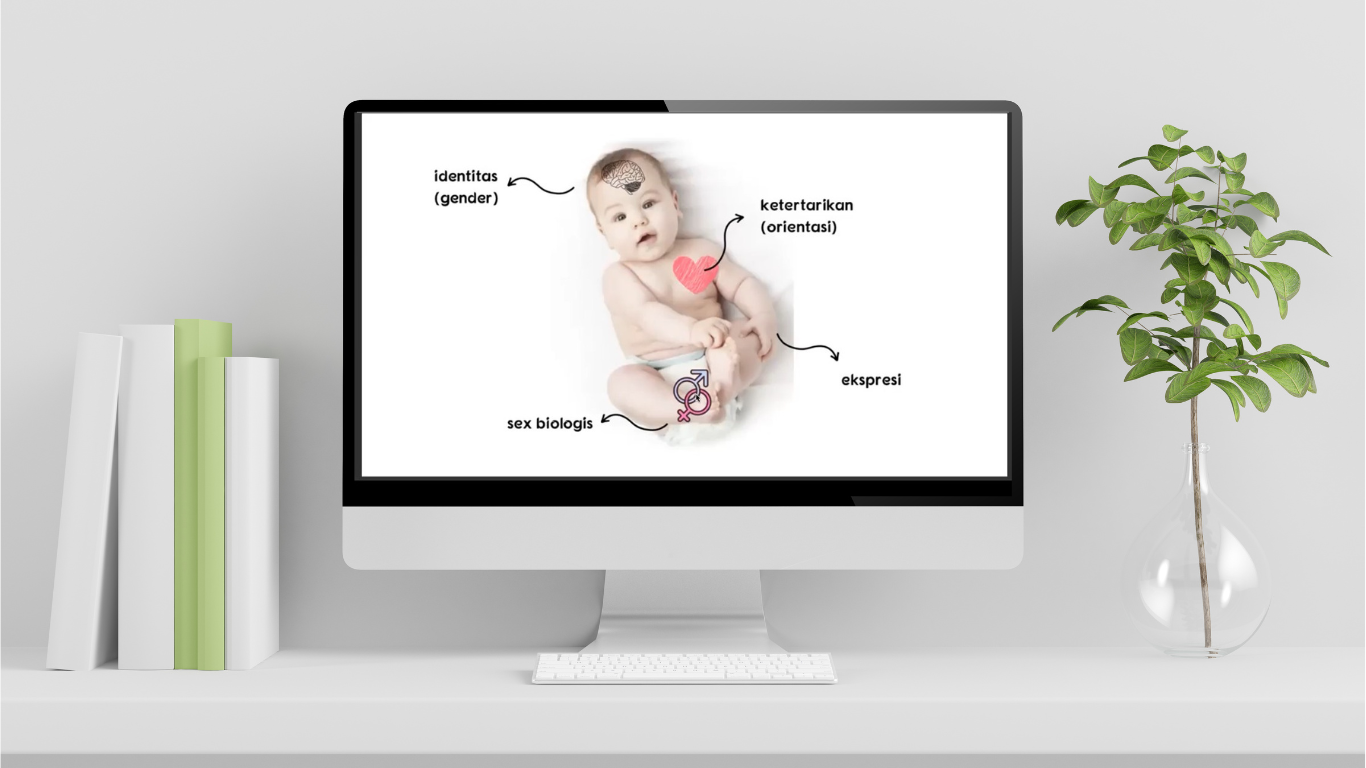

Pengantar Gender: Adil Sejak dalam Pikiran

Tahun ini PermataBank memilih tema Inspiration untuk mendukung semengat pengarusutamaan perempuan Indonesia, hal ini selaras dengan semangat deklarasi G-20 di Bali. Agar peserta semakin inklusif dalam mengimplementasikan tema ini, PPG XII menghadirkan satu kelas tambahan bertajuk “Pengantar Gender”.

Kelas yang diampu oleh Widya Hasian Situmeang dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) berlangsung interaktif. Selama 2,5 jam, para peserta diajak untuk merefleksikan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keseharian. Sebagai stimulus awal, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyodorkan tiga foto yang menampilkan gambar perempuan dan laki-laki bergaya cross dressing, seorang bayi hingga dapur rumah yang berantakan. Sekilas, ketiga foto itu tak saling terkait namun sebenarnya berkelindan dan mampu mengurai seluk beluk diskriminasi terhadap perempuan.

Kristi Dwi Utami merespons foto pertama, menurutnya, laki-laki yang memakai rok dan perempuan ballerina yang memegang skateboard adalah pemandangan yang jarang ia temu dalam keseharian. “Padahal tidak semua perempuan itu pasti feminin dan laki-laki itu pasti maskulin kan?” tanya Widya. Foto kedua menampilkan bayi yang sedang mengepalkan tangan, dari 4 peserta ada 3 yang menebak jenis kelamin bayi itu laki-laki, sementara Adwit Pramono menjawab tidak tahu. “Nah, di sinilah yang sering salah kaprah. Seks (biologis) sering disamakan dengan gender (peran). Padahal keduanya sangat berbeda,” sambung Widya.

Dalam Kajian Gender, seks adalah seperangkat alat reproduksi yang terberi sedari lahir sementara gender adalah peran dan identitas yang cair atau dapat dipilih sendiri oleh manusia. Widya mencontohkan, misal ia lahir sebagai perempuan dengan vagina, rahim, dan payudara namun secara gender ia merasa non biner dan menyukai sesama perempuan. “Ada juga orientasi atau ketertarikan pada gender tertentu dan ekspresi atau penampakan gender seseorang. Gender, ekspresi, dan orientasi bisa kita konstruksikan, hanya seks biologis yang sejauh ini terberi dari Tuhan,” jelasnya.

Di dunia yang patriarki ini pengaburan jenis kelamin dan gender berlangsung sistematis. Sejak kecil, kita dipaksa menaati segala norma yang menindas mereka yang tidak sesuai dengan konstruksi sosial dari marjinalisasi (disingkirkan), subordinasi (warga kelas dua), steotipe (dilabeli), kekerasan (verbal/non verbal) hingga beban ganda (utamanya pada perempuan). “Dalam konteks perempuan petani misalnya, kalau ia gagal panen ia tak bisa mengakses bantuan pemerintah karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama,” sambungnya.

Ia lalu menunjukan sebuah foto karya Paul Connel yang menunjukan atlet perempuan yang diganggu beberapa laki-laki sehingga gagal mencapai garis finish. Dari contoh itu Widya memberi pesan bahwa fotografi dapat menjadi medium untuk mengangkat kisah perempuan inspiratif yang mampu mengakhiri stigma dan mewujudkan perubahan sosial.

Photo Editing III: Jeli Memilah Foto, Peka Melihat Sekitar

Sejak kelas dimulai pada Maret lalu, tak terasa para peserta hampir memasuki sesi pamungkas dalam PPG XII: Inspiration. Kelas ini berlangsung makin intensif dan ketat dengan seleksi foto langsung dari para mentor.

Deretan pertanyaan terus terlontar dari mulut para mentor saat membuka satu persatu dari puluhan foto pilihan peserta. Para mentor ingin menggali sejauh mana wawasan dan riset mereka terhadap subyek yang diceritakan. Bagus Kurniawan menceritakan pengalamannya saat meliput sengketa lahan di kawasan gambut, Yoppy Pieter menguji pengetahuan Abdan dari peta kawasan hingga izin lahan. Pewarta foto asal Prabumulih ini kemudian merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, “Di atas 3 meter lahan gambut gak boleh dialih fungsikan dan tidak bisa dicaplok perusahaan,” ungkapnya.

Dari amatan Bagus di lapangan, ia menceritakan ada sarang burung wallet dalam sebuah gedung di tepi gambut. Namun ceritanya tak sesuai dengan foto yang ditampilkan, “Kenapa tidak ada foto burung waletnya? Urus perizinannya pasti bisa masuk untuk motret. Cari cara bagaimana melobi warga setempat,” ujar Yoppy. Sejak awal kelas, ia selalu menekankan pentingnya menunjukan daya juang, jarak dan perizinan yang sulit menjadi bagian harga mahal yang harus dibayar pewarta foto untuk mendapatkan kualitas foto terbaik.

Selain mendapat kualitas foto yang prima, observasi di lapangan juga membuat pewarta foto menemukan informasi menarik yang tak dapat ditemukan dalam literatur atau internet. Rizki Prabu menceritakan pengalamannya saat meliput Tugu Tubang di Muara Enim, Palembang, “Ternyata di sana warga mengepul sayuran sebagai penghasilan cadangan saat penjualan kopi turun. Di sana juga ada mata air yang tidak boleh dibuka karena akan kering dan merusak perairan sawah,” ungkapnya.

Lain lagi dengan Bagus Khoirunas yang berkutat dengan perjuangan panjang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menuntut disahkannya RUUPRT. Dalam pemaparannya, pewarta foto LKBN ANTARA Banten ini menceritakan nasib seorang PRT yang mengalami kebutaan. Di tengah kondisi sang ibu pascakehilangan penglihatan, aktivitasnya menjadi terbatas di rumah.

Hal ini membuat Bagus cukup kebingungan memotret kegiatannya, “Itu-itu aja sih kegiatannya,” katanya. Namun alih-alih gitu-gitu aja, Yoppy justru menangkap peristiwa itu sebagai celah yang dapat mengasah empati kita terhadap PRT dan pekerja perempuan. “Kamu tanggalkan male gaze atau cara pikir laki-laki dan pakai cara pandang perempuan. Aktivitas keseharian yang kamu anggap biasa-biasa saja itu justru hal yang kompleks setelah dia tidak bisa melihat lagi,” saran Yoppy.

Menyambung Yoppy, Edy Purnomo menambahkan, soal perjuangan tiap orang selalu punya caranya masing-masing dan hal tersebut tidak melulu ditunjukan dengan hal besar seperti berjuang dalam serikat pekerja. “Hal kecil seperti mengajarkan anak hidup disiplin di tengah usahanya membagi waktu bekerja di tanah rantau, misalnya seringkali dianggap remeh dan bukan bagian dari perjuangan,” pungkasnya.

Writing I: Sekali Lagi Bercerita Lewat Teks

Selain memotret, pewarta foto juga bertugas untuk menuliskan kalimat singkat sebagai deskripsi foto. Karena itu, kemampuan menulis menjadi bagian dari skill set yang tak terpisahkan dalam profesi ini. Tri Joko Her Riadi dari Bandung Bergerak mengajak para peserta untuk sekali lagi menanggalkan kamera sejenak dan meraih pena.

Jajaka Parahyangan ini membuka kelas dengan satu keyakinan, kita semua tanpa terkecuali pada dasarnya punya kemampuan untuk bercerita. Ia mengajak para peserta mengajukan tiga kata benda dan kerja, singkatnya, “Mandi – Tanah – Penelitian” menjadi kata yang disepakati. Dari tiga potong kata yang tak saling berhubungan itu, ia minta semua peserta memasukannya dalam sebuah paragraf. “Setelah melakukan penelitian terkait sengketa tanah di lokasi yang gersang dan gerah, aku pun memutuskan pulang dan mandi,” sahut Tohir diikuti dengan sambungan kalimat berikutnya dari peserta lainnya.

Setelah asyik bermain kata, Joko – sapaan akrabnya, mengungkapkan, narasi atau teks seperti yang para peserta ujar sebelumnya adalah bagian integral dari sebuah cerita foto berikut foto dan tata letaknya. Ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan utuh yang saling melengkapi. “Tapi jangan sampai teks menenggelamkan foto. Kita menulis teks dengan kesadaran penuh untuk membantu audiens mengerti cerita foto,” ungkapnya.

Meski beban menulis pewarta foto terlihat ringan alias tak serumit jurnalis tulis, namun harus diakui “buntu” saat menulis paragraf pertama jua tak terhindarkan. Untuk itu, ia menawarkan Freytag’s pyramid yang terdiri dari formula sederhana: pembuka (memikat perhatian), isi (rincian/proses), dan penutup (kesan agar ingat selamanya). “Ini bukan tahap yang harus dipatuhi, bisa saja kita justru punya kalimat penutup dulu baru terpancing untuk membuat kalimat pembuka,” sambungnya.

Ia kemudian mencontohkan beberapa straight news, feature hingga kutipan novel sebagai contoh. Dari semua itu ia menyarikan satu hal penting: yang sederhana yang terkuat. Tak perlu memakai kata-kata canggih agar terkesan hebat apalagi yang bertendensi menasehati atau menggurui, imbuhnya.

Setelah pemaparan materi, Joko mengajak peserta untuk mengoreksi kalimat yang sudah dikumpulkan sebelum kelas. Dari tulisan Abdan Syakura berjudul Pelita dalam Gelap, Joko memenggal beberapa kata yang berulang di awal dan akhir kalimat. Ekonomi kata menjadi penting dalam penulisan jurnalistik yang dibatasi karakter huruf.

Selain kesederhanaan, ia juga menekankan pentingnya menguasai terlebih dulu 5W+1H dalam liputan harian baru kemudian meloncat ke level ficer atau eksperimental. “Selain merekam, bisa juga mencatat dengan pena karena sudah pasti kita akan lupa detail dari pernyataan narasumber lima menit, sepuluh menit, apalagi dua hari kemudian,” ujarnya mengakhiri kelas.

Visual Literacy: Menalar Visual Sebelum Menilai

Fotografi tak hanya membutuhkan mata untuk memaknai hasil karya namun juga melibatkan seperangkat indera dan nalar agar mampu berpikir secara visual. Selama 2,5 jam, Edy Purnomo mengupas tuntas materi Literasi Visual.

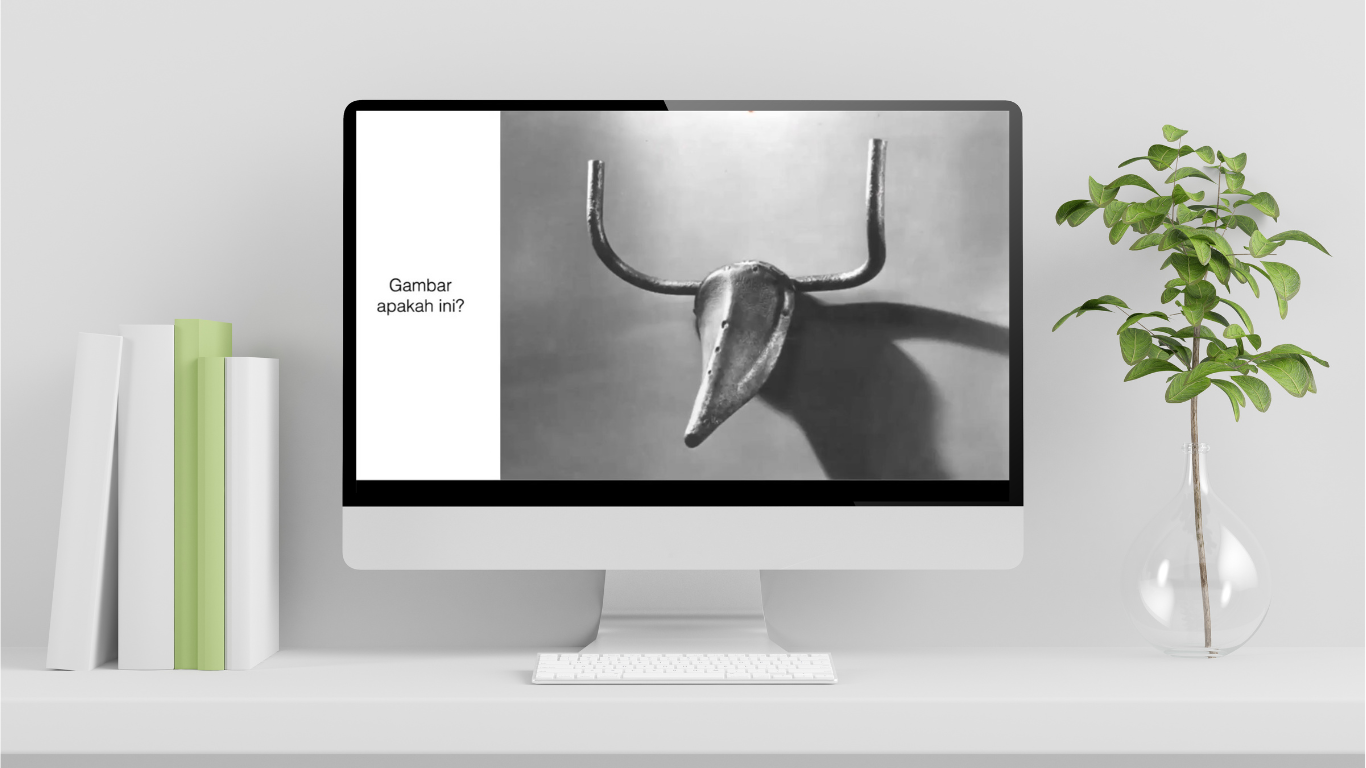

Sebuah gambar yang menyerupai tanduk hewan menjadi stimulus pertama yang diberikan Edy untuk memantik imaji peserta. Saat ditanya, gambar apakah ini? Mereka menjawab dengan beragam asumsi, dari kepala banteng, gantungan pakaian, rusa, sampai simbol sebuah partai. Edy sepakat dengan Adwit, keragaman jawaban ini muncul karena masing-masing individu memiliki paparan visual yang berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing. “Dari semua asumsi, ternyata gambar ini adalah bayangan stang sepeda,” terang Edy.

Literasi visual terbagi dalam dua bagian, pertama, Editorial Level yang bersifat informatif biasanya untuk keperluan dokter forensik dan yang kedua, Visual Level atau foto metaforik yang dapat mengaitkan dengan memori personal. Istilah literasi visual lahir pada 1969 di tangan John Debes, seorang pendiri International Visual Literacy Association. Dalam kredonya, John Debes mengungkapkan, literasi visual adalah kemampuan manusia untuk dapat merasakan sensori penglihatan sekaligus mengintergrasikannya dengan pengalaman indrawi. Kemampuan ini membuat kita lebih peka menafsir ragam simbol disekitar, hasilnya, kita mampu memahami dan menikmati karya visual.Foto berwarna hitam legam ditampilan Edy sebagai stimulus kedua. Tanpa elemen visual seperti garis, bentuk, warna, ruang, dan tekstur, hampir semua peserta bersepakat mereka hanya menangkap rasa takut dan khawatir. Hal ini ternyata sesuai dengan argument Kasimir Malevich dalam Teori Black Square (1915), “Bukan kotak kosong yangku perhatikan melainkan perasaan personalku,”

Di antara banyak teori, Gestalt karya Kurt Koffa dkk ini paling beken dalam dunia visual. Teori ini bekerja dengan empat elemen: kedekatan, kesamaan, kesinambungan, dan penutup. Teori ini menangkap watak psikologis manusia yang condong asosiatif dalam menalar visual. Meski alamiah, namun Edy meningatkan, cara itu seringkali mengecoh kita pada gabungan gambar yang tak jarang hoax. Karena itu, ia menekankan pentingnya tahap look, see, dan descripe sebelum meloncat pada interpretation.

Elaborasi berbagai teori dalam literasi visual agaknya mampu menjawab pertanyaan beberapa peserta di kelas sebelumnya, “Bagaimana melukiskan perasaan dengan cahaya?”

“Kepekaan itu muncul dari latihan tapi tak hanya soal visual, tapi kita juga perlu membaca novel dan mendengarkan musik misalnya. Medium lainnya dapat membantu memperkaya imajinasi dan kosakata visual kita,” pungkas Edy.

Photo Editing II: Jangan Ragu Eksplorasi Subyek Cerita

Sepulang dari lokasi peliputan, para peserta menyetorkan hasil jepretan mereka kepada mentor masing-masing. Pada sesi ini, peserta dibagi ke dalam breakout room agar fokus mengulas bersama mentor mereka.

Yoppy bersicepat membuka folder Abdan Syakura. Sekali lihat, ia langsung bisa menangkap bagaimana cara kerja pewarta foto Republika Cimahi ini bekerja. “Kamu merasa gak kamu malah kayak fotografer pribadi subyek kamu?” tanya Yoppy. Hal itu sangat terasa karena Abdan terlihat hanya mengikuti aktivitas keseharian subyeknya dari bekerja di rumah, masak sampai berkebun. Yoppy lalu merujuk sebuah situs foto yang menampilkan mood yang kurang lebih bisa menjadi inspirasi tema Slow Living yang Abdan usung. “Coba pakai tone yang seperti ini jangan buram-buram seperti yang kamu ambil,” sambungnya.

Satu hal lagi, imbuh Yoppy. Agar tak terkesan menjadi fotografer pribadi subyek, terapkanlah konsep kolaborasi. Jadi, subyek kita benar-benar kita libatkan dalam proyek ini, “Rasakan apa yang dia rasakan, jadi pendengar yang baik. Bawa masuk dia ke dalam cerita kamu,” pungkasnya.

Dari Abdan ia lantas beranjak ke Bagus Khoirunas dengan isu buruh migran. Yoppy membuka dua folder yang kontras, satu BW dan satu lagi penuh warna. Dari kedua itu ia lantas membandingkan juga menilai intensi Bagus, “Untuk cerita migran yang sedih tidak melulu cocok diambil dengan BW, berwarna pun bisa dipakai dan dramatis,” katanya.

Yoppy lalu mencontohkan satu foto yang Bagus jepret, seorang ibu buruh migran yang duduk menatap kamera dengan mata nanar. Pada latar subyek foto, ada selembar tirai biru yang melambai tertiup angin. Dari segi pencahayaan yang bagus, maka warna pun justru bisa kasih kesan yang mendalam, tambah Yoppy.

Foto penuh warna menunjukan banyak aksen yang mampu menjelaskan latar rumah subyek dengan jelas, dari Kasur tipis yang mulai menghitam, tembok yang bernoda hingga boneka yang kusam. Hal itu, masih menurut Yoppy, justru bisa menguatkan mood kesedihan keluarga yang menanti subyek foto yang tak pulang-pulang selama 9 tahun terakhir.

Sambil membuka foto Endra Prakoso, Yoppy mengingatkan kepada semua peserta, jangan malas untuk mengambil berbagai angle foto. Menurutnya, semakin banyak opsi maka akan semakin memudahkan editor kelak, “Coba kamu ambil satu yang kainnya selutut, sedengkul, dan paha. Kalau kamu bekerja dengan editor mereka pasti akan tanya, kamu punya gak foto yang A B C. Jadi lebih efisien kan kalau kamu sudah menyiapkan stok sebelumnya?” pungkas Yoppy diamini peserta.

Developing Photo Story III: Riset, Melatih Diri Berpikir Kritis dan Kreatif

Seroang fotografer tak hanya wajib mengasah kemampuan teknis fotografinya tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis agar foto cerita yang dibawakan tidak klise. Selama hampir 3 jam, Sasa Klarj mentor PPG asal Kroasia menantang peserta untuk berani bertanya, tak peduli seaneh apapun pertanyaannya.

Sebelum masuk pada pemaparan teori, secara singkat Sasa mengulas beberapa foto piihan dan mind map para peserta. Dimulai dari Muhammad Tohir yang mengangkat isu anak disabilitas di sekolah inklusi, menurut Sasa, foto yang dihadirkan Tohir – seorang anak termangu sendiri dengan warna hitam putih muram justru berpotensi melanggengkan stigma anak berkebutuhan khusus, “Inklusi itu seharusnya melibatkan semua orang, semua orang merasa terlibat. Dalam foto ini kamu justru seperti meliyankan mereka dengan yang tidak disabilitas,” jelas Sasa.

Ia kemudian beralih ke foto Muhammad Ihsan yang bercerita tentang penyintas bipolar. Sebelum menilai foto, Sasa dengan cepat menanyakan apa itu bipolar? Sejauh mana riset yang kamu lakukan pada isu ini? Ia meminta Tohir untuk memperkaya referensi bacaan, tak hanya dari Ilmu Psikologi, tapi juga lintas ilmu lainnya agar pemahamannya semakin kritis. Sasa lalu melompat ke foto Muhammad Bagus, ia menilai mind map yang dibuat Bagus terlalu dangkal untuk mengangkat isu pekerja imigran. Ia kemudian mereferensikan Bagus untuk membaca tema serupa karya Au Loim Fain (Romy Perbawa) dan Hopes and Dreams (Okky Ardya).

Penilaian Sasa terus beranjak dari satu peserta ke peserta lainnya. Secara keseluruhan, Sasa menangkap kurangnya riset dan daya kritis terhadap isu yang akan diangkat. Tanpa riset mendalam, semua isu yang dibawakan terkesan menjustifikasi subyek cerita. “Kita tidak lihat apa yang tidak kita tahu, untuk itulah kita perlu riset dan eksplorasi mendalam,” sambungnya.

Untuk menghasilkan foto yang tak klise dan banal, Sasa menawarkan lima cara berpikir kritis dan kreatif: (1). Descriptive level, (2). Representative level, (3). Intimate level, (4). Implication level, dan (5). Purposes level.

Menurut Sasa, apa yang para peserta hasilkan sampai saat ini baru menyentuh level deskriptif. Untuk itu, sebelum datang ke lokasi penting bagi mereka untuk mengasah terlebih dulu pisau analisis dengan riset dan mind map yang tajam. Merespons Sasa, Himawan sepakat berpikir kritis pada segala hal tentu tidak nyaman, tapi di baliknya justru muncul kreativitas yang tanpa disangka dapat menjadi solusi atas isu yang kita angkat.

Ia menekankan, lima level tadi bukan resep yang harus ditaati tiap tahapnya, tapi satu tawaran berpikir yang akan berguna sebagai bekal apapun isu peliputannya, “Fotografi akan terus berubah seiring zaman, tapi tawaran ini semoga akan terus relevan di masa mendatang,” pungkasnya.

Photo Editing I: Berpikir Inklusif Sebelum Memotret

Setelah menyepakati topik peliputan di beberapa kelas sebelumnya, kini 10 peserta PPG XII: Inspiration memasuki kelas Photo Editing I bersama Rosa Panggabean dan Yoppy Pieter. Dalam sesi yang berlangsung selama tiga jam penuh, para mentor mengamati aspek konten, konteks, dan teknis foto mereka di lapangan.

Satu persatu peserta dipanggil untuk menjelaskan hasil foto dan amatannya di lapangan. Sesuai urutan pengiriman foto, Kristi Dwi Utami menjadi peserta pertama. Setiap peserta diwajibkan mengumpulkan maksimal 60 foto hingga akhir pelatihan namun Kristi sengaja mengirim 85 foto agar punya banyak pilihan jika fotonya kelak dinilai kurang layak oleh mentor.

Menurut Rosa, Kristi masih harus banyak belajar dari segi komposisi, warna, dan hal teknis lainnya, “Kita nanti atur waktu untuk kelas lepasan khusus untuk belajar tentang ini,” ujar Rosa.

Selain menilai teknis, Rosa juga mengulik pemahaman peserta tentang hal mendasar dalam fotografi: Menyebut narasumber sebagai subyek bukan obyek. “Tapi subyek di sini tidak terbatas pada manusia tapi bisa juga hewan, tumbuhan atau alam dan lainnya,” sambungnya. Menurut Rosa, inklusivitas menjadi pondasi penting dalam kerja-kerja jurnalistik karenanya, pewarta foto harus paham betul agar tidak mengobyektivikasi narasumber yang diliput. Hal ini serupa pula dengan etika dasar sebelum memotret, tidak boleh melakukannya tanpa seizin subyek yang bersangkutan.

Muhammad Tohir, peserta yang mengangkat isu anak-anak penyandang disablitias di sekolah inklusi menampilkan keseluruhan fotonya yang berkelir hitam putih, “Saya ingin fokus ke cerita mereka bukan ke warna-warna yang ada di sekitar,” ungkapnya. Tapi alih-alih fokus pada cerita, menurut Rosa, hitam putih malah membuat stigma penyandang disabilitas penuh kesedihan. Padahal menurut amatan Tohir, anak-anak terlihat ceria dan semangat belajar seperti di sekolah pada umumnya, “Kamu pernah sedih kan? Tapi tidak mungkin bilang, sedih saya seberat 8 ton. Karena sedih itu perasaan dan tidak bisa diukur, kamu harus mengeksplorasi cara untuk bisa menyampaikan perasaan,” ungkap Rosa.

Sementara Adwit Pramono yang mengangkat isu konservasi Anoa di Manado mengaku kesulitan untuk mengambil gambar Binatang langka tersebut. Ada jarak maksimal yang harus ia taati, “Saya tidak boleh masuk ke kendang, karena itu saya pakai lensa tele,” ujarnya. Siasat Adwit dinilai cukup baik oleh Rosa, namun ia menyarankan agar mencari gestur komposisi warna agar tidak terlihat terlalu maskulin.

Developing Photo Story II: Merunut Gagasan Jadi Sistematis dengan Peta Pemikiran

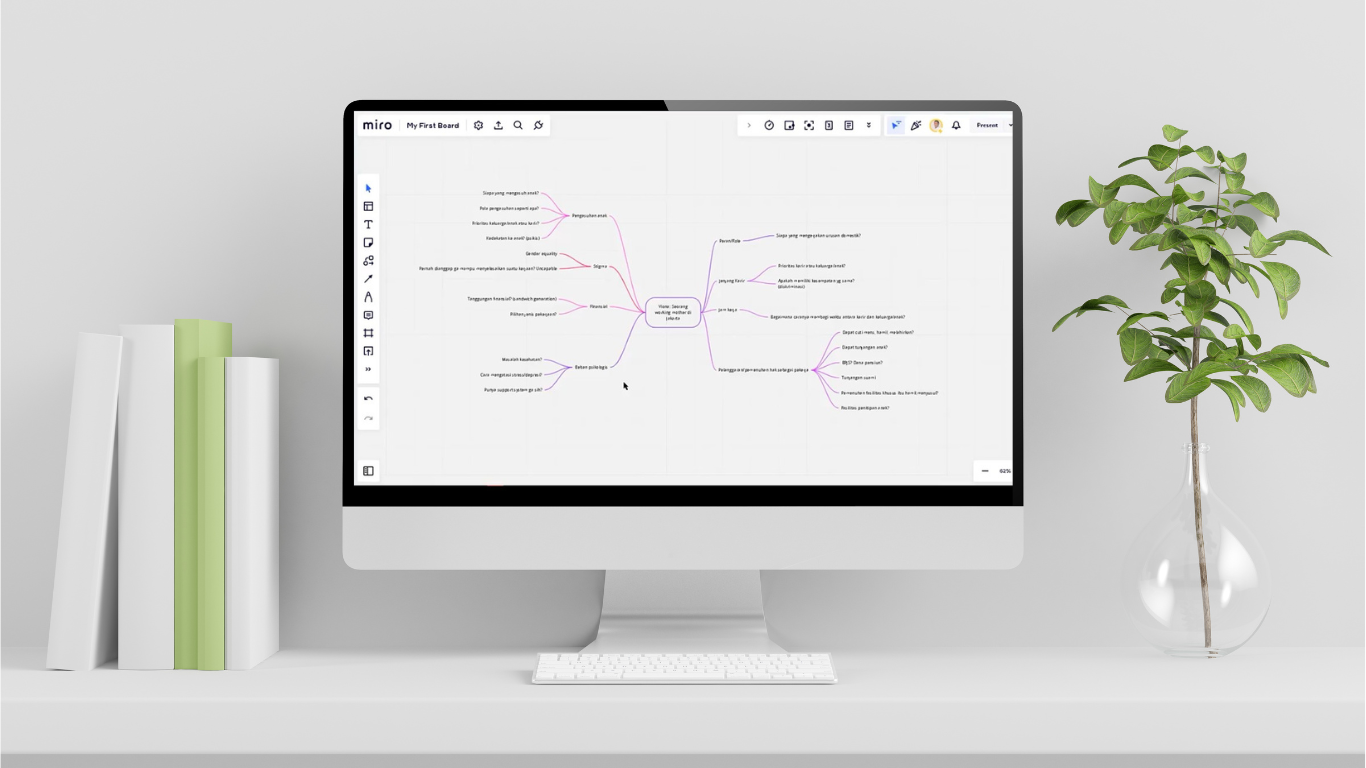

Pada kelas sebelumnya, kesepuluh peserta telah memaparkan rancangan awal proposal kepada para mentor. Hari ini, Yoppy Pieter membawakan materi tentang bagaimana merancang mind map atau peta pemikiran yang akan membantu mereka mengembangkan gagasan secara sistematis.

Peta pemikiran adalah metode sederhana yang terdiri dari daftar pertanyaan yang akan menuntun langkah fotografer bertemu kepada beragam narasumber dan lokasi peliputan hingga menemukan pendekatan visual yang tepat, “Buat fotografer yang belum terbiasa metode ini bisa sangat membantu tapi bagi yang sudah terbiasa seperti saya, mind map ini sudah autopilot di kepala,” kata Yoppy.

Sebelum melompat ke pembahasan utama, peraih Erasmus Huis Fellowship to Amsterdam 2015 ini membuka kelas dengan mengutip gagasan Kenneth Kobre dalam buku Photojournalism: The Professionals Approach. Dalam bukunya, Kenneth menawarkan beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab sebelum memulai peliputan, (1). Ada ide dan tema yang kuat untuk diceritakan, (2). Mengapa kamu orang yang tepat untuk mengerjakan tema ini? (3). Apa relevansi proyekmu dengan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat?

Muhammad Tohir merespons pemaparan Yoppy. Ia yang mengangkat isu disabilitas merasa relevan karena berangkat dari pengalaman dibesarkan oleh orang tua yang menyandang disabilitas. Menurut Yoppy, alasan Tohir sangat kuat dan meyakinkan untuk membawakan isu tersebut, “Pertanyaan seperti ini pasti akan kalian temukan jika suatu saat melamar grant. Lembaga donor pasti akan mengulik apakah kamu benar peduli pada isu itu?” sambungnya.

Masih menurut Yoppy, kepedulian kita pada isu sangat penting untuk menjaga kita dari eksotisme dan obyektivikasi pada subyek yang kita wartakan. Selain mematuhi konten dan konteks, ia tak lupa menyertakan satu aspek lagi yang mutlak tak bisa ditawar: kemampuan teknis fotografi. “Jika ada anggapan foto jurnalistik itu tidak memerlukan kemampuan teknis fotografi yang mumpuni, itu salah besar. Kekuatan storytelling terdiri dari perpaduan konten, konteks, dan teknis,” tegasnya.

Dus, ia beranjak pada peta pemikiran, ada 3 lapis yang perlu diperhatikan fotografer: (1). Cerita Utama (fotografer sudah menentukan subyek cerita), (2). Mengapa? (fotografer diajak untuk mempertanyakan apa pentingnya mengangkat isu atau pemilihan subyek?), dan yang pamungkas, (3). Pertanyaan (sederet pertanyaan kritis yang harus dijawab dengan riset mendalam). Tiga pertanyaan ini, imbuh Yoppy mampu membuat kita terbebas dari kebingungan, “Motret apa lagi ya setelah ini?”.

Sebagai simulasi, sepuluh peserta dibagi ke dalam dua kelompok untuk membuat peta pemikiran. Dengan tema perempuan karir yang memiliki anak, mereka belajar untuk mendedah apa saja yang perlu digali. “Kalau bikin pertanyaan jangan normatif, karena hasilnya foto kalian pasti juga normatif. Dicatat ya!” tutupnya.