Final Projects PPG 2018

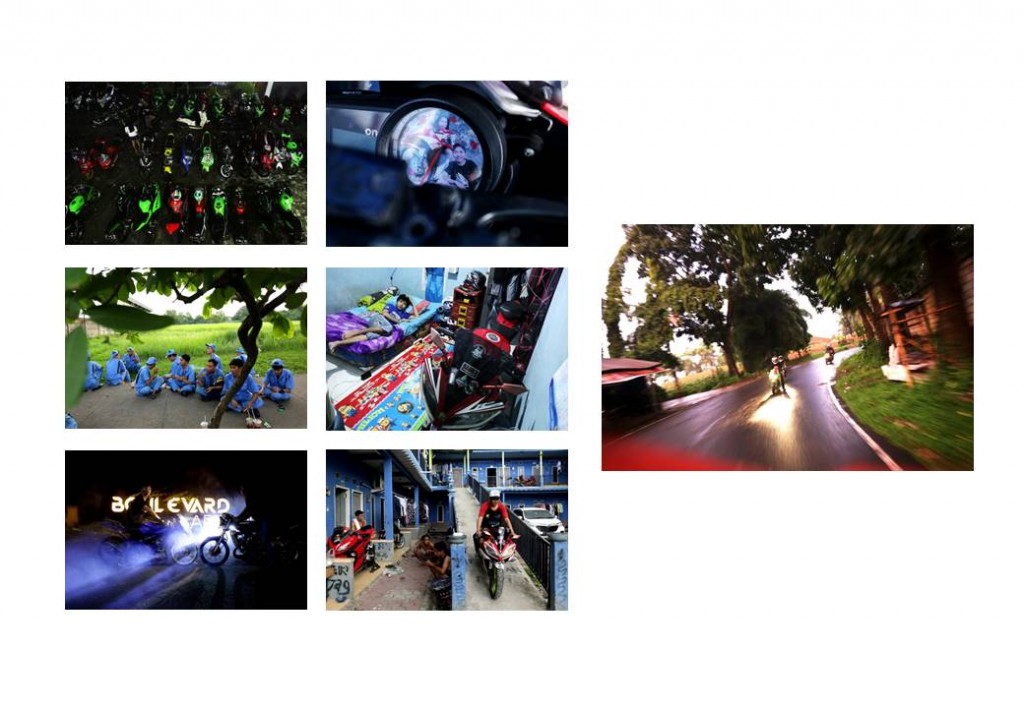

250 CC karya Ajeng Dinar Ulfiana (Katadata.co.id)

Hedonisme bukan lagi sebuah pandangan, melainkan gaya hidup konsumtif yang dipilih masyarakat urban. Naiknya penghasilan seseorang biasanya akan diiringi dengan naiknya gaya hidup. Banyak orang akhirnya lebih memilih untuk berutang daripada menurunkan gaya hidupnya.

Hal tersebut tercermin dari beberapa anggota Kawasaki Ninja Club Cikarang. Mereka yang berprofesi sebagai buruh pabrik (tenaga kerja outsource) lebih memilih hidup “senang” sebagai orang konsumtif. Maslin, pria berusia 25 tahun asal Cirebon, mengatakan “Demi hobi, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pun saya ‘sekolahin’.” “Sekolahin” di sini artinya adalah menggadaikan BPKB untuk hobi.

Bagi Maslin dan kawan-kawannya, gaya hidup konsumtif tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup hedonisme. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan serta kepuasan fisik dan psikologis.

“Awalnya saya suka motor ninja ini karena di kawasan 1000 pintu ini banyak dealer memajang motor ninja 250cc dan akhirnya teman-teman buruh beli. Saya pun ikut-ikutan,” ujarnya.

Maslin mengaku sebagai pegawai outsource di pabrik Cikarang. Dengan gaji Rp3,9 juta per bulan, dia mengalokasikan sebagian besar, yaitu Rp3 juta, untuk hobi motor 250cc. Beragam siasat dilakukan Maslin untuk bertahan hidup. Maslin dan anggota Kawasaki Ninja Club lainnya yang bernasib sama rela lembur dan mencari pekerjaan tambahan untuk mendapatkan tambahan pemasukan.

“Kalau pegawai lain lembur 12 kali per bulan, kami lembur terus. Kalau bisa kerja sampingan seperti ojek online atau menjadi kuli, kami juga rela kerjakan, agar kami bisa bayar SPP per bulan. Maksudnya yah bayar tagihan,” katanya (30/12/2018).

Selain itu Maslin mengatakan hal ini dilakukan agar status sosialnya bisa naik di lingkungan tempat tinggal dan keluarga serta untuk menarik perhatian lawan jenis.

“Saat ini mereka (wanita) melihat dari segi material, Mbak. Malahan, mereka tidak melihat posisi pekerjaan kita. Yang penting anak motor punya Ninja, mereka pasti juga mau,” lanjutnya.

Gaya hidup yang konsumtif terhadap motor menggambarkan bagaimana penjualan sepeda motor di Tanah Air terus mengalami tren positif. Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), naiknya penjualan motor setiap bulan diklaim berpotensi bisa mencapai target yang telah ditentukan, yakni 6.383.108 unit atau naik 8,6 persen dibandingkan tahun 2018. Data penjualan motor untuk sektor distribusi domestik tahun 2016 dan 2017 adalah 5.931.285 unit dan 5.886.103 unit.

Fragmen Papua karya Albertus Vembrianto (Pewarta Foto Lepas)

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP ORANG PAPUA SELALU BERULANG.

“Saat yang ditembak bukan orang Papua, media arus utama ramai memberitakan. Beda saat orang Papua yang meninggal akibat aksi kekerasan aparat keamanan, hampir tak ada media di Jakarta yang memberitakan,” kata Ambrosius Mulaid (24 tahun), mahasiswa asal Lembah Baliem, Papua di Jakarta, menuturkan pengalaman diskriminasi orang Papua terkait peristiwa di Kabupaten Nduga, Papua.

Awal Desember, sejumlah media arus utama di Jakarta memberitakan 31 pekerja Trans-Papua dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Selang empat hari ada ralat bahwa jumlah pekerja Trans-Papua yang tewas sebetulnya 16 orang. Ada juga media yang memberitakan jumlah korban sebenarnya 19 orang.

Jarak geografis dan ketidaktahuan tentang konteks Papua membuat media di Jakarta cenderung memakai aparat keamanan sebagai sumber informasi. Alasan lain, peliputan di Papua perlu biaya operasional besar dan pemerintah melakukan pembatasan bagi jurnalis asing melalui prosedur clearing house.

Masalah serius terkait akses informasi di Papua juga dihadapi jurnalis di Papua. Mulai gangguan seperti suap, intimidasi maupun kekerasan dari aparat, pejabat publik, masyarakat, aktivis pro-NKRI dan aktivis pro-kemerdekaan, saat meliput isu yang peka. Malahan, jurnalis yang meliput tentang ketidakpuasan orang Papua terhadap keadaan sosial dan politik di Papua maupun pelanggaran oleh aparat keamanan negara akan diawasi dan dimata-matai. Alhasil liputan yang kritis, terverifikasi, dan mendalam soal beragamnya perkembangan Papua amat minim.

“Orang di sini sering tanya, apa ada mall di Papua? Ada mobil tidak? Apa orang Papua masih pakai koteka?” cerita Rosa Kamiroki (22 tahun), mahasiswa asal Nabire di Jakarta. Bukan mengada-ada jika Papua dianggap sebagai kawasan dengan peradaban primitif. Kenyataan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan di Papua justru membuat orang Papua menjadi minoritas dan tersingkir di tanah sendiri, malah tak pernah diketahui publik. Apakah pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans-Papua, merupakan jalan keluar permasalahan di Papua?

Pembangunan infrastruktur jalan Trans-Papua justru menuai banyak insiden penembakan. Peristiwa awal Desember 2018 di Nduga, Papua itu bukan kali pertama. Proyek Trans-Papua yang direncanakan sejak masa Presiden Habibie justru memicu rangkaian kekerasan di Papua. Bagi orang Papua, jalan Trans- Papua bukanlah infrastruktur untuk orang Papua, melainkan infrastruktur militer, peluang investasi bagi pendatang dan ancaman eksploitasi hutan maupun kekayaan alam Papua.

Resilient karya Aprillio Akbar (Antara Foto)

Alangkah senangnya bila semua laki-laki bisa memahami wanita. Mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta menyadari bila perbuatannya telah menyakiti perasaan pasangan hidupnya. Namun, bagi sebagian perempuan, ini hanya sebuah angan-angan.

Musriyah (49), misalnya, pernah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehari-hari, ibu satu anak ini bekerja mengurus toko. Hidupnya berjalan penuh tekanan karena sang suami kerap melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan. Apalagi, sang suami saat itu tidak bekerja dan enggan membantu aktivitasnya.

Meski mengalami masa-masa pahit, Musriyah tetap memilih keutuhan rumah tangganya. Dia bertahan demi masa depan anaknya. Musriyah memegang prinsip bahwa keluarga itu akan utuh apabila terdapat komitmen dan prinsip yang dipegang teguh bersama sang suami.

Mulanya, Musriyah tidak menyadari bahwa yang terjadi pada dirinya merupakan salah satu bentuk KDRT. Dia juga tidak peduli bahwa banyak korban KDRT lainnya yang tinggal di lingkungan rumahnya. Hingga akhirnya, dia mendapatkan edukasi dari Yayasan KAPAL Perempuan tentang kesetaraan gender dan pentingnya perempuan menyuarakan pendapat.

Atas inisasi yayasan tersebut, Musriyah bersama beberapa perempuan yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati mendirikan Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati pada Oktober 2003.

Sekolah itu didirikan sebagai wadah belajar bersama agar perempuan memahami kesetaraan gender, isu KDRT, dan mencari solusi apabila menjadi korban. Ini dilakukan untuk membentuk kesetaraan gender di lingkungan mereka, terutama di keluarga. Sejak didirikan hingga sekarang, setidaknya ada lima kasus KDRT yang sudah ditangani oleh Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati. Salah satunya kasus yang dialami oleh Yati (57).

Yati bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia pernah mengalami masa kelam ketika mengetahui suaminya berselingkuh. Perempuan yang tidak lulus SD itu juga mengalami kekerasan psikis karena perilaku suami kepadanya. Setelah mendapat pendampingan dari Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati, Yati memutuskan untuk berpisah dan memilih hidup sendiri. Dia sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya.

Pada 2017, Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan. KDRT menjadi kasus dengan angka paling tinggi, yaitu 335.062 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum berhasil sepenuhnya untuk menekan tingkat KDRT yang setiap tahun terus bertambah.

“Kami berharap pendidikan gender yang diajarkan di dalam Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati ini dapat menekan tingkat KDRT yang setiap tahun bertambah”, kata Ketua Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati, Musriyah.

“Aku perempuan, aku terus berjuang melawan KDRT,” begitulah sepenggal lagu yang dinyanyikan para perempuan di Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati. Nyanyian ini menggema, seolah menjadi nafas semangat melawan tindakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan.

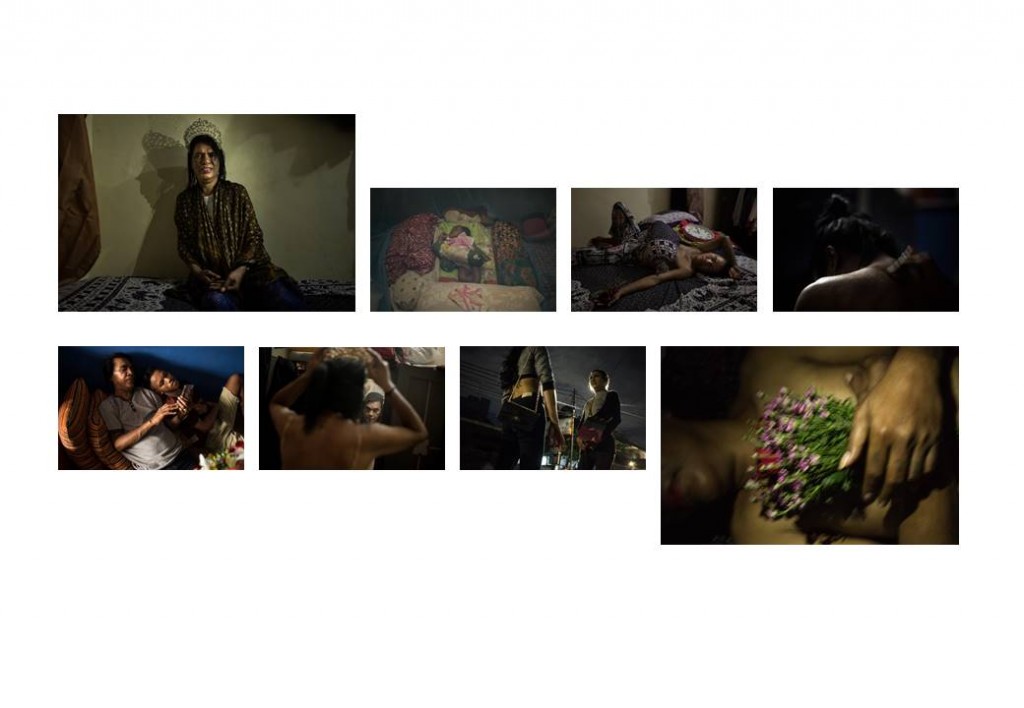

The Good Mother karya Bayu Eka Novanta (Pewarta Foto Lepas)

Puluhan orang berpenampilan seksi, namun bertubuh cukup kekar terlihat berjajar di tepi Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat malam itu. Sambil menenteng tas berisi alat make-up, mereka menunggu kedatangan ‘para tamu’.

Mereka adalah waria yang hampir tiap malam menjajakan diri demi mengais uang dari para pria hidung belang ibu kota. Beberapa catatan mengisahkan bahwa Taman Lawang sebenarnya sudah jadi lokasi berkumpulnya waria sejak tahun 1970-an.

Meski hingga kini masih terlihat segelintir waria yang ‘berjualan’ di kawasan itu, tapi tidak sedikit juga yang sudah berhasil keluar dari lembah hitam itu. Salah satunya Yulianus Rettoblaut, atau yang lebih akrab disapa Mami Yuli.

Waria yang tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan, itu mengaku pernah menjadi ‘anak’ Taman Lawang. Dia mangkal dan menjajakan jasa seks berbayar di sana.

Setelah 15 tahun bekerja di bawah remangnya lampu jalan Taman Lawang aura Mami Yuli perlahan meredup. Pasalnya, para pelanggannya pergi dan beralih ke waria yang lebih muda. Pensiun akhirnya jadi satu-satunya pilihan Mami Yuli. “Saya keluar dari dunia pelacuran karena sudah tidak laku lagi,” ceritanya.

Saat menerima kenyataan tak lagi diminati pria hidung belang itulah Mami Yuli kemudian membuat titik balik dalam hidupnya. Dia kembali ke gereja, mendekatkan diri pada penciptanya dan berusaha bangkit dari kesuraman hidup yang selama ini membayanginya.

Perlahan Mami Yuli juga kembali ke tengah masyarakat. Dia melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Hingga akhirnya kini menjalani peran sebagai Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI). Bersama komunitasnya itu, Mami Yuli mengajak waria-waria untuk membuat hidup yang lebih baik dibanding harus menawarkan seks di tepi jalan. Dia juga kerap berkunjung ke Taman Lawang untuk mengajak waria-waria lain mengikuti pelatihan keterampilan yang digelar FKWI bersama beberapa lembaga.

Di tengah misi sosialnya itu, Mami Yuli pun berusaha menjalani peran sebagai seorang ibu. Layaknya seorang wanita, dia hidup mengurus empat anak hasil adopsi dari beberapa saudaranya. Berjalan memperbaiki hidup bagi Mami Yuli tak hanya lepas dari dunia hitam, tapi juga dengan memberi cahaya untuk saudara-saudaranya, seperti yang dia beri pada empat anak asuhnya sejak bayi.

“Dua anak laki-laki sudah duduk di bangku SMA dan yang nomor tiga masih SD. Sementara paling kecil ini berusia tujuh bulan,” tutur Mami Yuli sambil menimang Maria, anak bungsunya.

Mengingat lintasan hidupnya yang pernah kelam, Mami Yuli mengaku tak pernah terbayang akan menghabiskan masa tuanya dengan mengurus anak. Dia hanya dapat menyebut hidupnya saat ini sudah ditakdirkan kepadanya.

“Saya tak pernah menyangka. Yah, mungkin inilah kuasa Tuhan,” katanya. Usaha yang dilakukannya ini adalah salah satu bagian dari membangun cara pandang bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama.

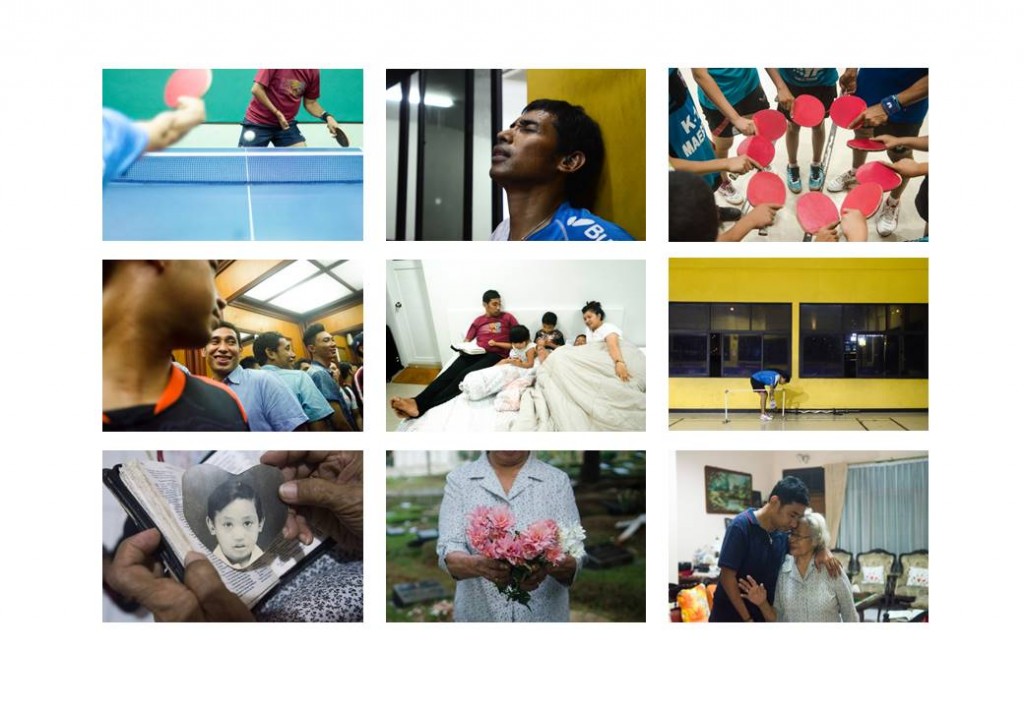

Jacobs’ Bat karya Denty Piawai Nastitie (KOMPAS)

Waktu kecil, David Jacobs sering merasa minder karena mempunyai tangan kanan yang ukurannya lebih kecil dari tangan kiri. Melalui “panggung” tenis meja, David menemukan dunianya. Tenis meja memberi daya untuk merayakan keberagaman dan membangun semangat kesetaraan.

David sudah mengenal tenis meja sejak berusia sembilan tahun. Kebetulan, di dekat rumahnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ada meja ping-pong. Melihat kakak-kakaknya asyik bermain tenis meja, pria kelahiran Makassar, 21 Juni 1977, itu tertarik mencoba. “Setelah sering berlatih, ayah mendaftarkan saya berlatih di klub. Ketika itu, pelatih menerima saya karena kasihan,” kata David.

Semangat pantang menyerah didukung sikap disiplin mengantar David meraih banyak prestasi. Dalam berbagai kejuaraan untuk atlet disabilitas dan non-disabilitas, David sukses mengalahkan lawan. Pada kejuaraan Asian Para Games 2018, dia sukses merebut dua medali emas.

Perolehan medali yang disertai hadiah materi tidak membuat David terbuai. Ayah empat anak itu berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan melatih anak-anak dan remaja daerah yang ingin mengikuti jejaknya sebagai atlet profesional. Kebanyakan atlet muda berasal dari kalangan non-disabilitas. Usaha ini dilakukan tak lepas dari pengalamannya ketika dia kesulitan mendapatkan teman untuk berlatih.

David merasa bangga dan puas saat melihat anak didiknya bisa menorehkan prestasi. Beberapa atlet muda berhasil tampil di SEA Games dan Asian Games. Namun, prestasi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. “Hal yang penting adalah anak-anak bisa punya karakter mandiri, disiplin, dan punya peluang hidup lebih baik. Melalui prestasi olahraga, anak-anak daerah bisa mendapatkan beasiswa atau tawaran pekerjaan,” tuturnya.

Berdasarkan penghitungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (24 juta orang) adalah penyandang disabilitas. Mereka kerap menjumpai banyak kesulitan hidup karena sering dianggap sebagai sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan mengalami permasalahan lainnya akibat kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat dalam memandang isu disabilitas.

David beruntung karena bisa mengukir prestasi. Hal ini membangun rasa percaya diri dan membuatnya punya arti di masyarakat. Keluarga, terutama orang tua, Jan Jacob (ayah) dan Neelce Samallo Jacobs (ibu), serta lingkungan berperan penting untuk membentuk dirinya. David berharap masyarakat lebih terbuka menyambut kaum disabilitas. Sama seperti masyarakat yang terdiri dari beragam individu, orang-orang berkebutuhan khusus juga bagian dari Indonesia.

Mengibas Ekor karya Helmi Afandi Abd (kumparan.com)

Seekor anjing menggonggong di sudut rumah, memecah keheningan di tapal batas yang tertutup rapat. Setiap kali ada orang asing menghampiri, buntutnya bersembunyi terhadap orang lain, Pertanda bahwa orang tersebut bukan tuannya.

Ketulusan mencintai anjing penuh dengan tantangan. Prasangka buruk di sekitar terus menghantui. Tetapi Hesti tak peduli. “Sesungguhnya, yang pantas mengadili ialah Sang Illahi,” kata Hesti, perempuan muslimah bercadar berusia 39 tahun yang memelihara 11 ekor anjing.

Awal tahun 2018 merupakan awal dimana Hesti mulai ramai diberitakan media,dari stasiun tv hingga media online. Hesti menceritakan bagaimana bisa memeliharan banyak anjing sedangkan ia seorang muslimah yang bercadar. Terkenalnya Hesti tidak melulu berdampak baik bagi dirinya. Pemberitaan media ada yang pro dan kontra. Lingkungannya memang sudah lebih lama mengetahui keberadaan Hesti dan anjingnya. mereka kembali bertanya-tanya apa yang Hesti lakukan selama ini setelah terkenalnya. Pada bulan April 2018 warga di sekitar rumah Hesti menggeruduk, mempersekusi Hesti karena merasa terganggu dengan keberadaan anjingnya. Keberadaan anjingnya dianggap berisik dan punya aroma tak sedap.

Persekusi tersebut memaksa Hesti untuk dipisahkan dengan delapan dari sebelas anjing. Delapan anjingnya diserahkan ke tempat penampungan anjing dengan alasan mereka bisa lebih terawat daripada hidup bersama Hesti. Kebersamaan Hesti dan anak berbulunya kini sudah tidak seindah dulu ketika mereka masih bersama. Rasa trauma, hati yang tercabik-cabik secara spontan, ketakutan, serta kerinduannya menyatu dengan bayang-bayang kesendirian. Masalah ini membuat seakan tak ada pagar pembatas yang bisa menolong.

“Saya agak menyesalkan sikap mereka terhadap saya, ketulusan serta kasih sayang saya disalahartikan dengan hal lain’’ ujar Hesti, pascapenggerudukkan tesebut. Hesti menutup diri terhadap lingkungannya dan pemberitaan media yang memintanya untuk kembali menjelaskan tentang persekusi tersebut.

Keseharian Hesti bersama ketiga anjingnya kini berangsur normal. ketika lingkungannya mengasingkan dirinya, Hesti beranggapan bahwa dia akan tetap hidup dengan baik dan akan terus bersama anak berbulunya selagi itu tidak merugikan orang lain. Rutinitas Hesti untuk melawan stigma pun ia lakukan. dirinya selalu merawat mereka seperti anaknya sendiri bahkan membelikan mainan anaknya dan selimut untuk mereka saat terlelap tidur dan bermain setiap harinya.

Perlahan Hesti mulai melakukan sterilisasi terhadap anjingnya. Hesti bercerita apa yang menguatkan dirinya bertahan memelihara mereka. Dia beranggapan bahwa Allah SWT masih menolongnya, Allah yang menggerakkan hatinya untuk terus peduli dengan mereka. Penggerudukan itu merupakan cara Allah memberikan jalan untuknya. Hesti akhirnya memutuskan keluar dari lingkungannya dan pindah ke Bogor. Di sana Hesti membeli tanah 500 meter, menurutnya itu jalan Allah untuk dia bisa bersama anjingnya. Rencananya tanah itu akan dibangun tempat penampungan anjing. Tempat itu merupakan harapan terakhir Hesti nantinya.

Saat ini anak berbulunya dipelihara di tempat penampungan anjing sementara. Hal tersebut dilakukannya agar bisa terus bersama mereka yang membutuhkan kasih sayangnya. Hesti memaafkan lingkungannya yang menzalimi dan mencaci dirinya. Ia menganggap mereka hanya manusia biasa yang kapanpun bisa melakukan kekhilafan. Pada intinya dia merasa hanya Hesti Sutrisno dan Allah SWT yang tahu mengapa mereka persekusi saya.

Silent Fight karya Hendra Eka (Jawa Pos)

Enam piring kecil berisi lauk-pauk dan buah segar siap disajikan untuk makan siang biksu dan biksuni yang tinggal sementara di Gedung Prasadha Jinarakkhita (PJ), Jakarta Barat. Empat orang biksu duduk bersama di satu meja beralaskan kain merah. Sedangkan satu-satunya biksuni disitu, Thitacarini, duduk sendirian ditemani tiga buah kursi kosong. Sebelum makan, lima perempuan yang menyajikan makanan tersebut berdoa bersama. Biksu dan biksuni duduk di kursi, sedangkan lima perempuan lain lesehan di sekitar kursi sambil berdoa sejenak.

Thitacarini terlahir dengan nama asli Julia Surya 32 tahun lalu di Bengkalis, Riau. Usai tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha (STIAB) Smaratungga di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu pula dia menjadi samaneri (calon biksuni). Namanya berganti dari Julia Surya menjadi Thitacarini yang berarti keteguhan dalam menjalani kehidupan.

Tepat pada tahun keempat, Thitacarini menyelesaikan studinya. Dia menyandang predikat cum laude sarjana Pendidikan Buddha (S.Pd.B) dengan IPK 3,87. Ia lalu meneruskan S-2 di Universitas Kelaniya, Sri Lanka.

Penantian lama untuk menjadi biksuni tiba, karma baik memayungi langkah Thitacarini. Pada 12 Mei 2012 di Dekanduwala Dharma Center, Sri Lanka, Thitacarini ditahbiskan menjadi biksuni. Citacitanya tercapai, bak kisah bahagia Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14 yang baru bisa memasuki wilayahnya setelah lebih dari lima dekade. “Saya sangat bahagia karena cita-cita saya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang biksuni bisa tercapai,” ujar Thitacarini.

Thitacarini tercatat sebagai biksuni pertama dari tradisi Theravada di Sangha Agung Indonesia. Mengutip situs dhammawheel.com, hanya ada sekitar 1.000 biksuni di seluruh dunia, angka yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan biksu yang berjumlah lebih dari 500.000 orang.

Setelah penahbisan, hanya perlu waktu dua tahun hingga akhirnya dia berhasil meraih gelar Master of Arts (MA). Tak hanya tepat waktu, Thitacarini juga menjadi satu-satunya mahasiswa dalam sejarah universitas Buddhis tertua di dunia itu yang berhasil meraih medali perak (summa cum laude) diploma S-2 dan medali emas (summa cum laude) master S-2 secara berturut-turut. “Kebetulan, ketika diploma dan master di Sri Lanka, saya menjadi satu-satunya mahasiswa yang berturut-turut meraih medali perak dan emas,” jelas Thitacarini.

Berbeda dengan kuliah S-2 di Indonesia, beberapa mahasiswa di Sri Lanka diwajibkan mengikuti diploma S-2 sebelum benar-benar beranjak mengambil gelar master. Lulusan terbaik diploma S-2 diganjar medali perak, adapun master S-2 mendapat medali emas.

Tamat S-2, ia lalu mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kampus yang sama. Thitacarini berharap level kesetaraan pendidikan ilmu agama Buddha di Indonesia bisa sama dengan agama lain dan tidak perlu ke luar negeri untuk belajar. “Saya berharap suatu saat ada universitas Buddhis yang besar seperti punya saudara-saudara kita dari agama lain,” pungkasnya.

Fade Away karya Muhammad Hidayat (TEMPO)

Keberagaman pola kehidupan masyarakat di Indonesia menjadikan pernikahan beda agama merupakan realitas yang tak bisa dipungkiri dan menjadi salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Padahal, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi payung hukum perkawinan. Namun dalam pemaknaan dan pelaksanaannya masih ambigu bagi masyarakat, karena pernikahan beda agama tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut.

Banyak orang yang hendak melaksanakan pernikahan beda agama mengalami kesulitan dalam mendapatkan legalitas karena terbentur hukum negara. Maka, banyak orang menyiasati permasalahan ini dengan berbagai cara, seperti mengajukan permohonan menjalani pernikahan beda agama kepada pengadilan, menikah di luar negeri, atau memilih salah satu ritual agama yang disepakati.

Richardus Carda Napiun (75) atau biasa dipanggil Engkar dan Martha Aroh Arih (73) merupakan contoh pasangan beda agama yang memilih menikah secara Katolik pada 1967. Mereka menetap di kawasan Kampung Sawah, Bekasi. Aroh, yang sebelumnya menganut agama Islam, berpindah agama menjadi Katolik saat melaksanakan pernikahan dengan Engkar. Mereka dikaruniai 10 orang anak, satu di antaranya meninggal ketika baru dilahirkan. Lima di antara anak-anaknya memeluk agama Katolik, dan empat lainnya memeluk agama Islam.

Beberapa tahun setelah menikah, Aroh kembali memeluk agama Islam tanpa sepengetahuan Engkar. “Ya, mungkin ini sudah cobaan dari Tuhan kali yak untuk keluarga saya. Tetapi, saya harus bisa menerimanya”, ucap Engkar. Sejak saat itu, kekecewaan mulai hadir, ruang-ruang kerenggangan mulai tercipta di dalam rumah tangga dan saat ini gesekan-gesekan makin terasa.

Cinta terkadang memang jauh dari logika,tetapi persoalan agama juga memiliki peran penting di dalam ruang-ruang rumah tangga. Ada akibat dari berbagai aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan saat memutuskan untuk melakukan perkawinan beda agama, seperti dari aspek psikologis maupun yuridis. Ini permasalahan yang sangat dekat dengan kita semua dan bisa terjadi pada siapa saja.

Finding Home karya Putra Muhamad Akbar (Republika)

“Tidak ada jaminan seorang Hazara dapat pulang dengan selamat apabila beranjak meninggalkan rumahnya,” ucap Ali Ahmadi. Sepenggal kalimat tersebut merupakan gambaran kecil dari penderitaan yang harus dijalani oleh kaum etnis Hazara. Konflik perang saudara serta ancaman persekusi dari kelompok Taliban terus membayangi keselamatan setiap harinya. Sehingga, sebagian etnis Hazara lebih memilih meninggalkan Afghanistan untuk menyelamatkan diri.

Perjalanan panjang harus ditempuh untuk mencari negara baru yang akan mereka sebut “Rumah”. Namun, semua yang diharapkan tidak semulus dengan kenyataan yang mereka alami. Sebelum menuju ke negara baru yang diinginkan seperti Kanada, Selandia Baru dan Australia, mereka harus transit dahulu di Indonesia dengan menyandang status sebagai pengungsi.

Berdasarkan data UNHCR, sampai dengan Desember 2017 terdapat 13.840 jiwa pengungsi berada di Indonesia yang 55% di antaranya berasal dari Afghanistan. Mayoritas pengungsi Hazara memilih bermukim di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. “Di sekitar Cisarua dan Puncak ada sekitar 2.000 pengungsi Hazara yang tinggal di rumah kontrakan,” ujar Ashraf Jawady, salah satu pengungsi Hazara yang sudah tiga tahun tinggal di Indonesia.

Bukan hal mudah hidup menyandang status sebagai pengungsi di Indonesia, mereka tidak bisa bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dana dari keluarga dan saudara yang masih bertahan di Afghanistan atau sudah berada di negara ketiga. Butuh waktu hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan negara baru yang dapat menerima pengungsi dari negara konflik dari UNHCR. Bagi pengungsi Hazara yang tidak memiliki uang untuk tinggal di kawasan Cisarua dan Puncak, mereka terpaksa tinggal di pinggir jalan sambil mengharapkan datangnya waktu keberangkatan.

“Kami terpaksa tinggal di pinggir jalan, kami tidak punya uang lagi dan tidak bisa bekerja selama di Indonesia, tapi kami tidak ingin dikembalikan lagi ke Afghanistan itu, sama saja dengan bunuh diri,” kata Ali Ahmadi. Setiap harinya, para pengungsi Hazara mengharapkan bantuan makanan dari kedermawanan warga dan mendirikan tenda di atas trotoar untuk tidur di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta. Bertahan hidup di pinggir jalan sambil termangu melihat lalu lalang kendaraan dari pagi hingga malam hari, berharap akan ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka.

Orang-orang etnis Hazara merupakan salah satu korban diskriminasi di Afghanistan karena perbedaan ras, etnis, dan keyakinan dari mayoritas etnis lainnya. Keberagaman menjadi suatu ancaman tersendiri bagi etnis Hazara yang membuatnya harus pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya serta orang-orang tercinta demi menjemput kehidupan yang lebih damai di negara ketiga yang hingga kini belum pasti di mana keberadaannya.